去年10月份受“924”行情的启发,开始写“叙事之年”,但这几天的市场还是让我对“叙事”的力量有了刻骨蚀肉的感受。

六月份的宏观数据出炉后,其实经济的走势已经很明显,L型。但数据里的“无利润繁荣”又让货币和财政政策可能陷入一个无从发力的境地,一切似乎又回到了“等风来”的场景里。

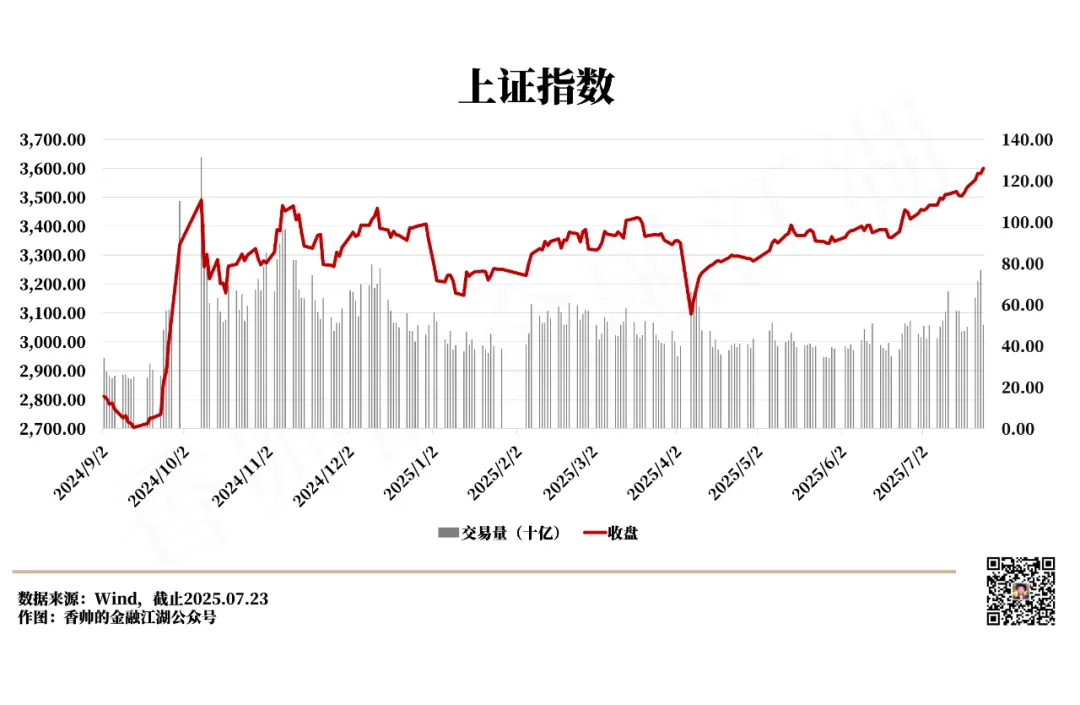

从DeepSeek开始,到特朗普的TACO,股市已经在“东升西降”的节奏中持续兴奋了很久。得益于高分红的性质,银行股的价格也早突破历史。有人算了一下,四大行股价比当年上证6124时涨了60%,相当于10000点水平。

但市场突然开始流行一个“反内卷、去产能”的故事。故事的线索很直接:去产能——价格上涨——通胀预期起来——经济回暖——商品暴涨——股涨债跌。证据是同样的故事发生在2014-2015年,所以2025将重演这样的历史。

对于有些行业,短期控价也许有利部分企业(比如苦集采价格太低的医药企业),但另一方面,和去产能相伴的该是“关停并转”,对就业和经济可能形成更大压力。

除此之外,2015-2016的故事其实还有一个真正的主角:6万亿的棚改和随后的超级房地产周期。十年后,这个主角已经湮入尘烟。

想来想去,该讲的故事似乎也都讲完了,反内卷去产能来刺激经济的故事,似乎很难用理性来证实。

但是,有个同学说,即使是“幻觉”,也无法短期证伪啊。我猛然想起了“叙事”流行的秘密:关己、不可证伪、以及正反馈。

什么叫正反馈?比如说“反内卷提高通胀预期,利好股市”,市场采信这个叙事,资金涌入,价格上涨,叙事力量进一步加强,当故事力量排山倒海,有的信仰会动摇,甚至会有人从其他地方抽水来奔赴这场叙事。如此反复循环,一直到“市场再无对手方”(信的信了,不信的也只能沉默)。

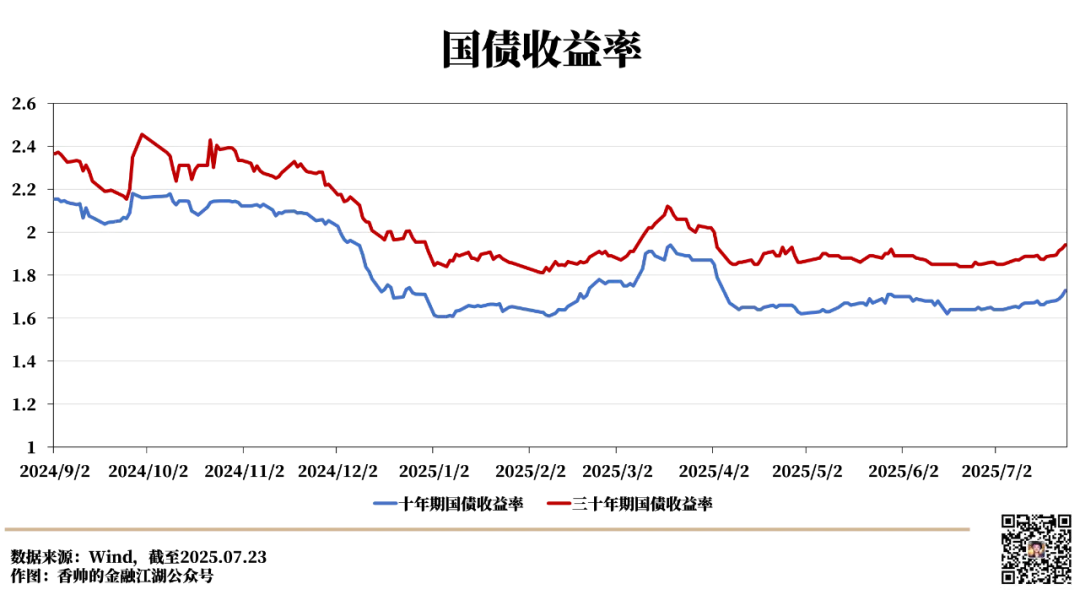

看着市场的曲线,忽然发现在6月25号上证越过3月19日的今年的年内高点后,今天大宗商品指数居然也突破了上次168的高点——而那个高点是在“两会”强财政刺激的预期下产生的,当时10(30)年国债的收益率甚至一度达到1.9000%(2.1450%)。

从北京返回阿村,一路大雨如注。与友人聊到“叙事与故事”,伊忽然说,“要是理性,也许就没有金融市场了”。在这一刻,基本面、情绪面、流动性的三合一中,是情绪面和流动性的主战场。

问,记得初中学的《唐睢不辱使命》么?里面秦王对“布衣之怒”不以为然,认为只不过“免冠徒跣,以头抢地尔”。唐雎怼秦王说那可不是,真的“士怒”,会“伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”然后秦王“色挠”。我撇嘴,秦不是还是灭了六国么?历史教材总是断章取义。伊笑,那也是数年之后了。

一笑,苦笑,尽在不言中。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号