阅读:0

听报道

2020年6月上旬,在数据里摸索了几个月之后,我日渐焦虑和撕裂:在2020年各种“史无前例”的冲击下,数据显示的“中国”和在媒体,朋友圈,在日常生活中感到的“中国”出现巨大的鸿沟。

终于,在“新发地疫情”发酵之前,我从北京出发,开始了一场长达两个月的“中国之旅”:北京,上海,杭州,深圳,长沙,长三角和珠三角的小城,最后回到北京。

一路上,从街头小店到出租车,

从食肆酒坊到学院机构,

从城中村到摩天大厦,从寺庙到夜店,

从阿里到腾讯,从万科到华为,

从北京峰瑞到上海国盛资本,到潮汕客家那庞大的民间融资体系,

从工厂蓝领,外卖小哥,美容师,到小老板,IT新贵,新老银行家,

以及形形色色的体制内精英……

这一路走来,基本将中国的多种有生力量都感受了一遍:国有大金融资本、民间资本、民营经济、食利经济、创新经济、科技巨头,房地产,制造业……像电影片段一样被浓缩在这场跨越大半个中国的行程中——

我意识到,现实经济世界里,“中国”是一个过于抽象的概念。每个区域,每个城市,每个行业,企业,甚至每个人所感受的中国都是不一样的。

中国经济的复杂程度远比我们想象的要深,而且快速发展中的浓缩度也远比我们了解的要高,这对于研究者是坏消息——因为你无法得到一个同质性的统一答案;但是对于生命体而言,这可能却是好消息——因为你可以以各种形态在这个生态中找到自己的生存方式,活下来。

这次给我最强烈感受的是深圳。

这可能是人类历史上最年轻的国际大都市:

仅仅40年时间,从一个渔村到数千万人口的中国科创制造和商业中心,孕育出万科,招商,平安,腾讯,华为,大疆……等中国最优秀的一批企业。

毋庸置疑,深圳是新锐的,阳光的。但是在文化传统上,深圳又是复杂的,传统的。

从地理位置上说,岭南是中国历史上一个特殊的区域,从五胡之乱开始,大的战乱几乎都没有影响到这里,反而有大批世族,宗族迢迢迁徙至此,慕儒的客家文化,和远儒的本土文化的很多原生态元素——宗族祠堂,传统社团(群)——都被完整保留下来。位于岭南一隅的深圳,40年前不过是广东省最乡土的一片滩涂而已。

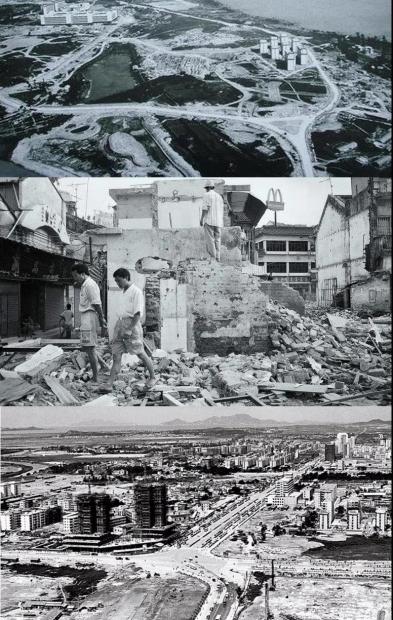

图1 四十年前的深圳

但恰恰是这样一个地方,用三十多年的时间完成了工业化,城市化,和现代化——别人几百年走过的路,深圳几十年就走完了。就像一部200集的韩国电视剧被压缩在一部电影里被讲完一样——

这部历史剧的信息量无限丰富,兼容了很多不同类型的企业,也承载了这一路上中国经济腾飞过程中的多种有生力量。

上篇:深圳是个复杂的动物

这次我们的行程安排也充满了强烈的冲突感。

第一天去了华为。

这其实是我第一次去看华为,虽然这两年美国政府一波大广告已经将预期调得很高,但是亲耳听亲眼看还是不一样。整个下午到晚上,从有强烈视觉冲击的数字展厅,到华丽宛如克里姆林宫的餐厅——这个环境和语境中,时间(地域)的显著性消失,一切都是宏大的,未来的,科技的,世界的。

华为的冲击还没完,第二天的行程则开始转向“本土”,上午是客家商人,下午是潮汕商帮。

上午在南山区的储能大厦,精致秀丽的女老板跟我们娓娓道来:

怎么做开工厂来料加工,三来一补,然后转型做厂房租赁,完成资金原始积累,到金融危机后慢慢开始转型做商业地产;怎么拎着现金包去买地,怎么懵懂的被银行劝说“只有巨额储蓄,没有贷款”并不是优秀的信用记录;怎么到2015年后才开始使用银行贷款,盖起了这百层的大厦;说起疫情冲击下“来借钱的电话多得不敢接”,如何开源节流自救。

在她巨大的办公桌左侧的墙上,贴着一张抄写得工工整整的佛经,从雅致的顶层花园俯瞰下去,左边遥望过去是前海,另一边是北大等学校的球场。

下午去的是一个豪华酒店,据老深圳人说这是个有故事的地方。

在全世界最繁华的地段之一——中国深圳福田区中心,矗立着一幢巨大的,金碧辉煌的建筑群,风格充满了8、90年代中国人新富之后唯恐“锦衣夜行”的喜悦感。虽然是大理石,罗马柱这些现代建筑的外表,但一走进去,熟悉的天圆地方的中国式格局铺面压来。在巨大的中庭正中央,我稍微停了几秒,调皮了一下,叉手以巡视的眼光向上仰看去,方正的阁楼被分隔成不同区域,充满了大红灯笼般的秩序感。

最有意思的是大佬的办公室,关公,香烛,道家大师,以及习大大的画像,配上满堂红木,黄灿灿的坐垫——刚穿行过繁华如织的摩登都市,我有一瞬的恍惚,觉着在历史和现实,乡土和世界,秩序和破坏,传统和创新中的漩涡中打了一个来回。

离开这座深宅式的楼群,出门刹那,7月深圳明晃晃的阳光突如其来,亮得让眼睛有些不适应。

下午继续聊民间拆借的悲喜录,然后到一个潮汕背景的新型投资公司吃饭。

颇有意思的细节是,和我们聊的仍然是女性——和刻板印象中身价不菲的女企业家完全不同,她一袭软软的黑白套装,一头及腰乌黑长发,说话柔柔的,无限温柔谦和,担心自己普通话不标准,又担心对学术语言把握不准确,事先对我们给出的访谈提纲做了书面回答,又找了相熟的她认为能“懂”这种语言风格的潮汕投资人来掠阵,帮忙回答。

我们一路絮絮,千万,数亿,理论上应该惊心动魄的资金拆借故事被她讲述得云淡风轻,甚至有些懵懂天真的意味。

到了晚餐时间,席间海龟背景的年轻潮汕投资人则换成了我们团队常用的语言体系,“风投,创投,医药行业,赛道,估值……”。

晚饭后车队送我们回酒店,团队唯一的小男生生平第一次坐上劳斯莱斯疾驰而去,我们几个女生则同乘一辆车——我靠在座椅上,沉默看着着窗外。深圳夜色已浓,华灯初上,和稀疏的星月一起,将这个城市照射成巨大的,破碎的几何形状。这一天信息量太大,像在时间隧道里不停穿越后的失重感,心里是满的,肿胀的,却无法精确描述。

隐约间耳边响起了宋冬野那懒洋洋的声音,“董小姐……我也是个复杂的动物, 嘴上一句带过,心里却一直重复”。

是,深圳是个复杂的动物,她不是一个没有故事的女同学。

后面的行程开始回到我们更熟悉的“深圳场景”:

早上在柏悦和腾讯出来创业做AI教育的IT人吃饭,聊抖音的算法,产品上对“内容”和“工具”的选择,市场上舍国内取海外的迂回战术——

窗外远眺城市天际,一场突如其来的暴雨后,天蓝得潋滟,云白得耀眼,往下看,马路平坦,车如流水马如龙,年轻的面容行色匆匆。

下午在前海某大行的行长办公室里,我和初中坐前排的男生见到了。

当年浓密黑发的运动健将已经露出了光滑的前顶——作为一个地地道道的长沙伢子,他熟练的烧水,烫杯子,给我们砌上功夫茶,用仍略带长沙尾音的塑普给我们讲这二十年深圳信贷市场的变迁故事,好的,坏的,坍塌的,重建的——从大学毕业那天开始,他就跟随这片土地一起成长,几乎经历了这家银行在深圳的所有分支机构,从宝安,福田,南山,到前海, 腾讯,华为,还有我们前一天刚刚访谈过那些本地商帮,都曾经是他们的客户。彼时伊年少冲动,这些企业和他一样,也经历着最青涩莽撞的成长期。

然后是期货交易员,私募投资人,科技公司,小朋友们抽空还去了华强北,城中村,我则抓紧时间在商场和夜晚烧烤摊半公半私的继续“调研”。

最后一站是万科总部,顺便听一个社区团购运营人谈她们的商业逻辑。

作为最惹眼的房地产行业的顶尖企业,又经历了明星创始人个体经历在镁光灯下的被放大,“万科”在大众叙事中是个热闹的存在。

但几年和万科人接触下来,我倒一直觉得这个企业的人有点“沉静”(NOTE:不排除是我的样本偏差),管理上和文化上也更接近现代企业。

仔细想想,在大城市,万科的房子很少处于黄金地段,都是新区或者偏一点点的地方,换句话说,在“location”为王的地产行业,万科并没有天生拿一手好牌,品牌还真是靠建筑品质和物业服务一点点赢下来的。

我们如约到了万科的临时总部,进门后很有点出人意料——和房地产企业的暴发户形象大相径庭,万科总部只有两三幢小楼,深灰和暗红的基调,极其简约,花园不大,修剪得干净整洁。

进门后,楼里极其安静,问了一下,这样一家万亿级的企业,总部也就百来号人——整个楼的设计初看上去也没有什么出奇,但是给人感觉很温和,没有侵略性,细节上则很精致,人走进来之后有点小放松。

更值得一提的是万科的厨房——深圳实在是美食天堂,何况之前还经历了私家厨师等种种待遇,但是万科这顿午餐是最让人惦记的。之前小马特地给我看了菜单,我也不大懂这些,乖乖吃就行了,具体不记得吃了点什么,就是觉得清淡,精致,就像整个企业总部给人的感觉一样,你感觉到“好”,但不觉得奢华或者压迫,是淡淡的,温和的,可以持续下去的那种好。

我相信,一定规模后,细节上才真正反映企业的核心价值观。在一个只有40岁的城市,长出的一个30岁出头的房地产巨头,竟然有这样一个温和从容的总部,让我对“快速,飞速”深圳又有了另一个维度的认知。

再接下来和社区团购企业又聊了两小时后,团队小朋友回酒店大堂,兴奋得不能自已,觉得在杭州湖畔大学的工作坊聊到的数字化和社区化的理论在这样一个场景被激活,可以基于此讨论商业模式的可持续性问题——没有人再想吃饭,山西小姑娘苦着脸说,自己这样粗糙的胃,在深圳各色美食的轰炸下,已经出现不良反应。

我回到房间,也许因为信息过载的缘故吧,脑子和心都实在有点疲劳,躺在窗口的沙发上,看着城市暮色渐起,人流渐涌,又渐渐散去。

忽然想起了少年时代经历的深圳。

因为父亲做粮油食品进出口的缘故,我90年代就跟着来深圳玩,当年常住湖南外经贸委的凯利宾馆,左边是脂粉香浓的南国剧院,右侧则是(当年)豪华的阳光大酒店。我最喜欢吃彼时内地还甚为金贵的基围虾,荔枝,和芒果,买大包花花绿绿的香港零食,表姐和妈妈热爱的丝袜带回家——

那时候,南山区应该还是一片荒地,腾讯还没有出生,华为大概在卖交换机,就连万科,也不过刚刚迈过了股份制改造的最初阶段。

那个时代,应该是城市化起飞的前夜,也是潮汕客家这些本地商人默默完成资本原始积累的起点。

突然想起了一首很古老的歌:

“流水它带走光阴的故事改变了两个人,就在那多愁善感而初次流泪的青春......”

下篇:深圳的时,势,和命

一周行程像电影胶片一样闪过,有点OVER WHELMED,关于深圳的固有印象被解剖成无数碎片化的场景。

所有缺乏内在结构的信息都易让我焦虑疲倦。我不相信这些看似迥异的人群,现象,事件,企业背后没有会没有一根主线或者一个逻辑——

一包薯片之后,我安静下来,看着窗外鳞次栉比的大楼,闪烁不定的灯光,想着这些天见到的人和事构成的“深圳”和“中国”,想来想去,无非也就是时,势,和命吧。

想起访谈中客家女商人说起的经历:

和大多数珠三角的企业主一样,她从8,90年代做日资的塑胶零配件加工起步——我们这代人疯狂迷恋过的Panasonic零配件好多就出自她们工厂。

工厂赚钱,所以开始扩大规模,而建厂就要买地,买地盖了房子自己工厂用不了,就开始出租。

90年代中期后,外资(她主要客户是日资和台资)大量进入开厂,厂房租赁的需求越大。这样慢慢发现租房子比开厂子还要赚钱,所有只要有钱就买地建房子,出租给工厂。

当时土地便宜,都是成片的买,交易方式更是原始粗暴,用麻袋装钱,直接到村里,一家家拿钱现金交易,从坂田,沙湾,到龙岗,宝安,哪里有开厂租房需求,就往哪里走,就这样变成了一个个“工业园”。

图6 开工厂-买地-租厂房

这种模式一直持续到近2000年到东莞塘厦买地还是采取这种简单粗暴的方式。

2000年是一个分野,之前土地靠买,之后开始靠拍,拍卖的成本就上去了。

与此同时,她们自己的工厂也不断扩大规模,从几十到几百,扩张到2000人的时候,各种成本都快速上升,净利润下降,自己的精力也跟不上,到2007年《劳动合同法》出台,就干脆关了,安心做地产。

即使在2008年金融危机,她也没有感到很大冲击,不过就是有的工厂主稍微延迟了几个月,或者换一茬租户而已。

大概从2012年之后,随着深莞“城市”概念的不断扩张,很自然的,她也从工业地产转向了商业地产,这也是她20年商业生涯中使用银行贷款的开端——和之前大多数工业园不同,我们脚下这幢大楼,就是在银行信贷支持下完成的。

这是一段非常“中国”非常“深圳”的经历,其中浮现的线索大概可以用来做些回顾和展望:

第一条线索就是“城市化”和“工业化”,核心则是“土地”。

这不是深圳特例,而是中国历史进程的一个巨大缩影。

中国第一代普遍意义上的新富阶层基本是中国城市化进程中的土地升值造就的——这不管是改革开放初期做小买卖赚了点钱,还是依靠当地宗族祠堂或者政府势力,或者是很多是8,90年代灰色生意积累了第一桶金的人们,多是90年代中后期,抓住时机囤积了土地。

到2000年代之后,制造业带动工业地产,继而商业地产,住宅地产进入“疯涨期”,这些背景迥异的,拥有丰厚土地储备的人群成为最大的受益者,跃迁成新富阶层——

深圳的特殊之处在于,由于完全由零开始,又赶上了政策和时代的双重红利,“城市化”的速度史无前例,造富的速度和规模也因此史无前例。

第二条线索则是“全球化”,核心是“产业”。

深圳这样一个都市圈的形成并非一国内力铸就,而是背靠全球化进程的。

仔细想想,深圳出生的时候,正好赶上亚洲四小龙产业升级,要进行产业转移寻找代工厂的时候。地理上的天然便利条件,使得深圳(东莞)顺利承接了港台等地的产业转移,同时94年之后加速的人口大迁徙,使得珠三角地区成为最大的低价年轻劳动力的流入地,迅速成为全球制造加工业链条上最重要的一环。

一个很容易被人忽略的细节是,(除非极个别的高精尖技术)工业的技术革新大多是应用型革新,在动态的生产线和大规模产品迭代试错中会以更快速度进行。深圳周边的“工厂圈”以及巨大的市场恰恰提供了这样的机会。

而与此同时,“深圳”出生成长的 80年代到2010年代,是人类历史上全球化进程最快,也最OPEN的三十年,而且经历了信息技术的几次突破,从互联网到移动互联网,从信息时代进入智能时代——

这个过程,恰好被深圳及其周边的区域承载住,也算是历史的机缘巧合,一个渔村成为了全球智能制造链条上最重要的一环,而这个环,也无意中成为下一代制造业升级的动力所在。

深圳并不只有华为,还有做无人机的大疆,造车的比亚迪,做机器人的优必选,做电子器件的立讯精密,做触控和液晶的欧菲光,以及做工业电子设备的工业富联……都汇聚在这数千平方公里的小片土地上。

这些企业不见得都能跑出来,成为下一代智能制造巨头,但是在产业集聚升级发展过程中的溢出效应,会成为这个区域未来增长的真正动力。

图7 腾讯滨海大厦总部(位于南山区)

写到这里的时候,我突然明白调研过程中那种巨大的冲突感和昏眩感来自哪里:

是第一根线索和第二根线索代表的增长驱动力之间的差异。

从“土地升值”到“产业升级”,这不仅仅是增长模式的差异,更是这些模式背后的人群画像,价值观,乃至生活方式的差异。

今天的深圳仍然处在这两个板块的接口处,中间的断裂,摩擦,也必然伴随着这个城市的继续前行。

深圳要持续上行,以“产业升级”为核心的第二种增长模式必须成为主流,造富的天平必须向科技创新产业倾斜—— 这可能不仅是深圳命题,而是未来十年,二十年的中国命题。

作为全球制造业链条上的重要环节,深圳只是这个命题更集中的表现而已。

更重要的是,这这些差异将渗透到这个年轻城市未来发展的每一步,整个城市的基础设施建设,商业服务模式,公共管理配套,以及个体的职业和投资赛道选择,都需要与这种转变适配。

想到这里,碎片化的场景渐渐被串了起来,胸口的肿胀感也消退了些,下楼到街头溜达,虽然夜色渐浓,但暑热并没有太消散,人群三三两两穿行过大楼中的空地,对面酒吧一条街已经开始喧闹。

看着灯光下自己被拉得长长的影子,我脑子里出现了一个奇怪的,缺乏统一结构的庞大建筑物:

一侧是香火缭绕的寺庙,一侧是人流如织的商场,一侧则是机器轰鸣的工厂。建筑材料像是不同的软性物质,具有极强的可塑性。每一块都似乎有自己的生命力和延展性,不同板块交错成长—— 混乱和无序,奢华和市井,传统和现代,在短时间内都被汇聚——形成一个复杂的,野蛮的,生机勃勃的特殊有机体。

这种复杂性和特殊性大概来自一个只属于深圳的增长密码,我将它叫做“无例可循”,或者叫“命运”吧。

当年开特区就是一个迭代试错的过程,试错了,砍掉就是,但一个地区要是往前迈了一步,趟了条路出来,就有了下一步迭代的可能性,将这条路再趟得一大点,从而形成正向循环。

由于从零起步,深圳没有真正意义上的本土官僚体系,和上海的精细化管理不同,深圳一开始是缺乏管理治理经验的,在城市和企业发展上有种“负面清单”的态度:

基本的社会主义制度,党的领导这些红线不能碰,除此之外,环境相对宽容,试错成本偏低,这为起步阶段的工商业主提供了难得的生态条件——

我们不用统一种马铃薯或者玉米,而是各自选择自己擅长的品种开垦种植,不合适就被淘汰出市场——也正是这样从无序到有序的演进中,“中国(电子)制造”才无意中在这片土地上长成了一个链状,网状的结构。

说起来,这里面也真的有很多偶然因素,

如果当时没有赶上四小龙的产业转移,如果后来没有碰上90年代末的信息技术浪潮,如果不是深圳一片荒芜,毫无前例可循,如果不是90年代党的14大恰好和全球化的高峰期同步,甚至......如果当年的地方领导者换一批人,深圳会不会是今天这样的情形?

历史不能假设,历史即命运,是一条单行道。就像张爱玲说的,“时间的无涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,刚巧赶上了。”

如果城市也像一煲汤的话,几乎所有国际大都市是文火慢熬的老汤,只有深圳,随手抓了一把好料,猛火快烧成一窝嘟嘟沸腾的火锅——

某种意义上,“深圳”还没有完成自己独立的城市认同,对于第一代的移民来说,这仍然是比家乡还熟悉的异乡。这个城市,还有漫长的路要走。

远处一辆我不认识的豪华超跑飞驰而来,发动机发出骄傲而喧哗的轰鸣声,快到路口的时候,车速慢下来,闪光灯开始闪烁示意要转弯——目送着车继续行驶往下一站,我突然意识到:

这,就是历史,不断前行。深圳,也一样。

董小姐

“ 董小姐 你从没忘记你的微笑,

就算你和我一样 渴望着衰老,

董小姐 我也是个复杂的动物,

嘴上一句带过 心里却一直重复,

所以那些可能都不是真的,

董小姐你才不是一个没有故事的女同学,

董小姐 你熄灭了烟 说起从前

你说前半生就这样吧 还有明天”

——宋冬野《董小姐》

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号