阅读:0

听报道

文 | 陈龙

数字时代,平台、共享经济的崛起,是个体竞争机制的结果,而不是终结。包括人工智能在内的“计划”能力,只会促进而不可能取代这个机制。那些对计划(算法)能力深信不疑的人,或许应该回头重读《致命的自负》。

技术在改变我们生活的同时,也带来很多困惑。数字时代是大企业还是小企业的时代?是市场经济还是计划经济繁荣的时代?企业、市场和计划的边界在什么地方?

技术驱动的创新是社会发展的第一动力。关于技术如何改变生产方式和组织形式,经济学家们在大半个世纪之前就热议过,那时哈耶克代表市场,兰格代表计划,科斯代表企业。如果这三个经济学家活到今天,他们一定会延续辩论。他们在理论上的分歧,很大程度上是基于对信息收集和处理效率的不同假设;而这个时代,正是信息收集和处理效率发生革命性变革的时代。

1 信息成本与企业

在哈耶克眼中,所谓市场经济,就是一个信息处理系统,因为大量独立个体的参与,通过竞争中的价格发现机制,把各种有限、当地化、碎片化的信息汇聚,达到有效配置资源进行劳动分工的目的。“现代财富和生产就是因为这个机制才成为可能。这个理解构成了我的经济学和政治学基础。”

当然,市场参与者需要有合适的动机。收集和运用市场中 “有关成百上千个具体事物的琐细知识 ,也只有可以从中获利的人才会去学习。”所以成功的市场经济的标志,一方面是差异、丰富的信息的有效收集和运用,另一方面是市场各方自发、有效的参与。前者涉及信息效率,后者涉及动机。

哈耶克认为市场经济是推动人类文明进化最有效的制度。如果说弗洛伊德关注的是文明对人性的束缚,哈耶克关注的则是文明进化的正向逻辑。在他看来,虽然不同文明的规则不尽相同,但是能够最有效地激发信息的收集和运用的规则体系,也是最有进化优势的体系。更重要的是,因为这种体系一方面必然要求对市场参与者所有权、独立性和差异化的尊重,另外一方面帮助从个人到国家财富积累的能力也是最强,其结果是一个更平等、更民主、更富足、更有竞争力的社会。

所以在哈耶克的思想体系里,信息收集和处理的有效性、市场经济和文明的进化、以及个体的平等与自由,就这样自然地连接起来。这个思想体系的基础,是市场经济的信息经济学。

以波兰经济学家兰格为代表的计划经济派,在上世纪三十年代提出了和哈耶克不同的观点。在兰格的理论中,不一定需要一个去中心化的价格发现机制。中央计划局因为拥有相对最多的信息,可以通过试错的方法模拟市场机制,发现价格,从而使供需得到平衡,实现资源的合理配置。除此之外,计划者还可以考虑外部性等市场考虑不到的因素,从而获得更好的社会效果。

哈耶克的反驳是,关于消费者偏好和生产的信息,不可能预先知道,只有在价格发现的市场机制中才能呈现出来。典型的经济模型假设信息已经给定,而忽略了在现实生活中信息是在人与人的互动中动态产生,并不断变化的。他指出,“现在的问题是每个人用来做决定的‘数据’是如何根据环境(包括其他人的行为)而变化的。更重要的是,这是一个随着不同的人的数据而持续变化的过程。”中央计划者面对的是一个不可能完成的任务。

哈耶克和科斯同样在上世纪三十年代有过很多辩论。如果说哈耶克和兰格代表了市场和计划的两端,科斯则处于中间某个位置。在科斯的眼中,企业之所以存在,是因为市场机制存在各种交易成本,包括信息收集成本、谈判成本、信息保密、执行成本等,所以企业作为一个小的计划经济体,其“标志性的特征是抑制价格机制”,依靠命令来完成任务。当企业越来越大的时候,企业内部的信息收集成本、协调成本和配置资源的计划成本也越来越高。企业的边界,或者说计划和市场的边界,就在于内外成本的平衡。

科斯把企业描述为“在无意识中合作的海洋里有意识的岛屿”。通过有意识的计划有效解决的商业问题可以留给企业,企业无法自身解决的商业问题留给市场,市场无法完全解决的对整个社会有外部性的问题,比如儿童教育、医疗、养老、环境问题等,可以留给政府主导。在市场的海洋中,企业和政府都是岛屿。各自的边界,用哈耶克的逻辑,很大程度上取决于信息收集、处理和执行的成本。

2 数字经济时代:企业的边界在变,市场与企业的逻辑不变

数字技术,从移动互联、大数据、人工智能、云计算、区块链到物联网,在根本地改变信息收集和处理的成本和效率。

时代是思想之母。经济学家们的理论,需要能解释时代的现象。正在发生的一些重要趋势,可以帮助我们理解前述的边界是否发生了变化。

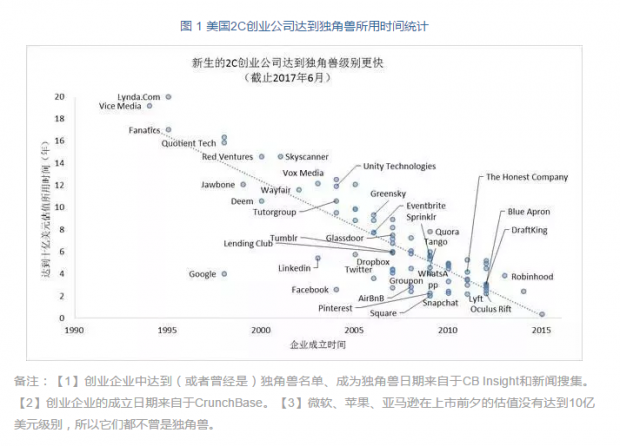

趋势之一,这是一个创业越来越容易成功的时代。以美国2C初创企业达到独角兽(估值超过10亿美元)的时间为例,90年代大部分初创企业,除了谷歌之外,进入独角兽行列至少需要10年以上的时间(图1)。千禧年之后,不但变成独角兽的企业的目睹大为增加,而且绝大部分都花了不到10年时间。已经深刻改变很多人生活的许多公司,包括脸谱、推特、Airbnb、Uber 、Linkedin等企业,都是千禧年之后诞生的。

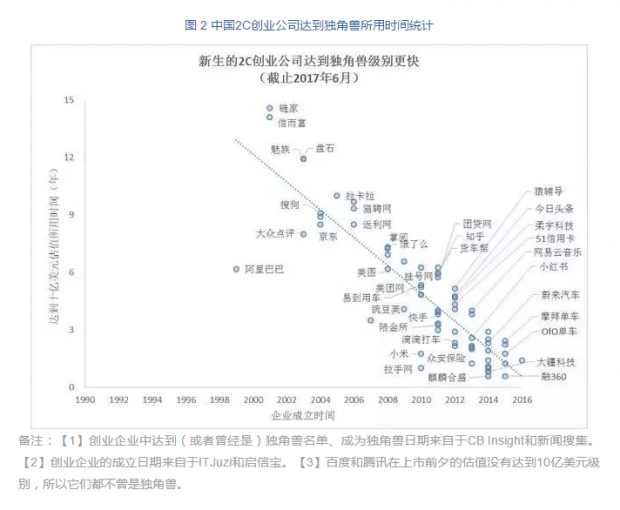

同样的趋势也发生在中国,而且更为显著。大部分独角兽都是在千禧年之后产生,从京东、美团、滴滴打车、小米、众安保险,到OFO单车,这些初创企业服务上千万用户,跻身独角兽所需时间越来越短(图2)。

这些独角兽所代表的,是创业的平民化,即创业门槛被降低到史无前例的水平,而且有可能迅速达到规模化。

移动互联改变了商家获取用户、和用户沟通的成本和效率,大数据、人工智能(算法)和云计算(算力)等技术则改变了懂用户的成本和效率。创业周期越来越短,说明获取用户、懂得用户、提供服务和外部协调的交易成本越来越低,企业可以迅速积累大规模服务用户的能力。用科斯的语言来说,外部市场的交易成本越来越低,市场的边界越来越大,包括原来不能触达的长尾用户也进入了市场。

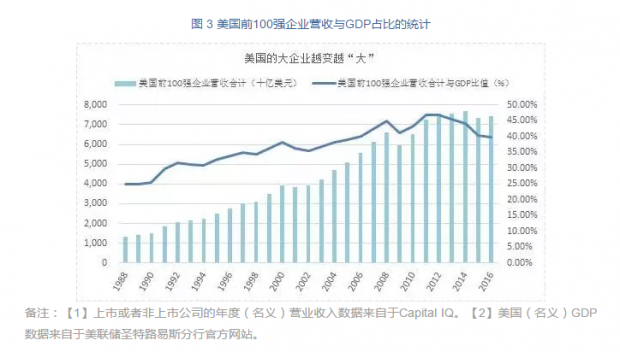

趋势之二,这也是一个企业规模越来越大的时代。美国营收前100强的企业,其营收总额,从1988年的1.3万美元,飙升到2016年的7.4万亿美元,不到30年时间翻了6倍(图3);其营收占GDP的比率,也从1988年的25%逐渐上升到2016年的40%。美国财富500强企业在1994年的营收占美国GDP的58%,到2013年,这个数字上升到73%,其中财富100强的企业占500强的营收比例,也从57%上升到63%。企业规模随着经济的增长而增长,并且超过了经济的增长。

企业越来越大,意味着计划能力越来越强。技术改变市场效率的逻辑,也适用于企业内部。“天高皇帝远”、“将在外君命有所不受”的挑战,其本质是信息不对称。企业内部信息的获取和处理能力的改变,意味着企业能够通过集中化的方式,触达和满足用户碎片化的需求,其结果是拓宽了科斯定义的企业的边界,带来企业规模的扩大。可以预见,随着数字技术的普及和深化,这个趋势将会持续。这是一个大企业繁荣的时代。

趋势之三,这是一个平台经济和共享经济崛起的时代。阿里巴巴是世界上最大的零售企业,却没有一分自己的库存,其作用是把上千万大大小小的企业和数亿消费者连接在一起;空中食宿(Airbnb)可以不拥有一间自己的客房,却为旅游者提供世界上最多的住宿选择;苹果商店为消费者提供了一个最大的数字产品平台。

平台和共享经济的本质是双边市场,其核心竞争力,是用技术的力量助益平台各方的参与,解构本来属于一个企业的功能,带来信息的有效交流,从以机构为核心(B2C)转变为以用户为核心(C2B),共同为消费者服务。这种模式的崛起意味着市场经济被技术赋能,和各种场景紧密结合,构成生态,其结果是平台上的万物生长。十年前,全球市值最高的前20名企业中,只有一家互联网企业(表1);今天,市值最高的前10名企业中,互联网企业占了7位,包括阿里巴巴和腾讯两家中国企业(最新市值都超过4000亿美元)。这些企业大部分都是平台型企业,支持了平台上千千万万的创业公司和消费者。

所以,信息能力的提升导致了企业计划能力的提升和规模的扩大,但更重要的趋势,是把价值链扩张成了价值网,改变了公司的定义和边界,变成了平台生态,变成了一个市场。平台经济的崛起,代表着市场经济的空前繁荣。大企业固然越来越大,但最有价值的企业,不是集中计划者,而是致力于让信息自由流动,提供市场机制,赋能千千万万企业和消费者的平台型企业。

趋势之四,市场竞争越来越激烈,表现在企业繁荣的寿命越来越短。美国在1920年代编制的标普指数的90个企业中(那时只有90个企业),其后保持在指数中的平均寿命是65年;到2016年,典型的500强企业保留在指数中的预期寿命少于20年。表1中前20位企业排位在过去10年的剧烈变迁也是这个趋势的佐证。互联网公司的快速迭代更是枚不胜举,颠覆越来越成为每个行业讨论的惯常话题。

把这几个趋势结合起来,我们看到哈耶克、荣格和科斯思想中的精髓都没有过时。这既是一个企业越来越大的时代,也是一个企业越来越小的时代,更是一个打破企业边界的用户导向的时代。这是一个市场边界越来越模糊的时代,也是一个创新创业越来越频繁、市场竞争越来越激烈的时代。

到今天为止,在世界范围内,绝大部分互联网企业和平台企业都是私营企业。从这个角度来说,计划能力一些最有效率的发展仍然在靠产权驱动,基于产权的市场机制似乎仍然是数字技术改变文明进程的最佳路径。如果哈耶克真的醒过来,他会看到他对信息、产权与制度的关系的理解并没有被根本改变。用19大的话来说,“创新是引领发展的第一动力”,“经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点,实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。”

虽然企业、市场和计划的逻辑没有改变,我们必须重新思考其边界。作为投资者,你会发现大企业和小企业的成长性都很大,但最有延展性的企业,不是集中计划者,而是打破企业边界,为创新创业提供市场机制,把企业和消费者连接起来的平台型企业。作为消费者,你会发现产品和服务的可获得性和性价比都在很快提升;数字技术带来的最大的改变,是产品和服务的平等化、平民化。作为政策制定者,你会看到技术和市场机制的结合,仍然是经济中最有活力的部分;另外,在这个消费者体验、创新创业和竞争程度都在提升的时代,或许需要重新思考垄断的定义和逻辑。

3 赫利拉之问:数字经济时代“致命的自负”

哈耶克在《价格制度是一种使用知识的机制》、《致命的自负》等一系列文章和书中,对于认为可以通过集中计划实现资源合理配置的思想进行了有力的反驳,他认为这是一种“致命的自负”。

哈耶克的批判,禁不住让人想起最近人工智能带来的焦虑。用技术的语言来说,算法其实就是计划。《未来简史》的作者尤瓦尔赫拉利就认为,人类的思考能力只不过代表了算法的中级阶段,它将会被更高的算法所超越和取代。这个观点意味着一个与哈耶克截然不同的结论,就是计划能力将会在人类文明的进化过程中起决定性的作用。

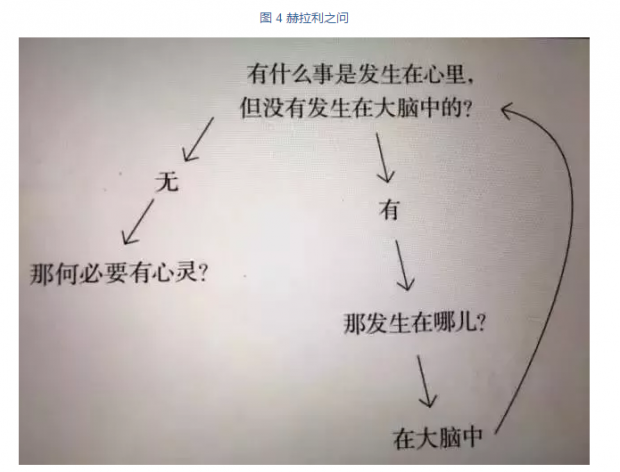

赫拉利在《未来简史》中画了一张意味深长的图,问道:有什么事是发生在心里,但没有发生在大脑中的?如果没有,那何必有心灵?轻轻巧巧的辩论,就把心灵的独立意义抹去了。

我想哈耶克如果醒来,或许会惊讶赫拉利对人性的无知。把人脑当做算法,就像对计划能力的信心,看似科学,其实低估了文明进化最大的动力。无论在过去的数万年中,抑或看得见的未来里,人类文明最有竞争力的进化机制,应当是最能够尊重个体碎片化、即时性的情感和追求美好生活的需求,最能够让所有的个体自发参与的机制。数字时代平台经济和共享经济的崛起,是这个机制巨大生命力的证明。历史教给我们的教训是,计划能力,包括人工智能的提升,最可能成为这个机制的促进者,而非替代者。那些对计划(算法)能力深信不疑的人,或许应该回头重读《致命的自负》。

本文来源于《财经》杂志。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号