5月28日,我们邀请了黄益平老师来到香帅读书会,通过直播分享他的书《读懂中国金融:金融改革的经济学分析》,我们整理了直播内容的精华版,分享给大家。

嘉宾介绍

黄益平

现任北京大学国家发展研究院金光金融学与经济学讲席教授、副院长和北京大学数字金融研究中心主任。兼任《Asian Economic Policy Review》副主编,蚂蚁集团和中国人寿独立董事。

2015年至2018年担任中国人民银行货币政策委员会委员。

曾经担任国务院农村发展研究中心发展研究所助理研究员、澳大利亚国立大学高级讲师、哥伦比亚大学商学院General Mills经济与金融国际访问教授、花旗集团董事总经理/亚太区首席经济学家、巴克莱董事总经理/亚洲新兴市场经济首席经济学家,以及国际货币基金组织监督事务外部顾问小组成员、国务院参事室金融研究中心研究员、《China Economic Journal》主编。

提到金融,很多人脑子里可能想到的是高大上的学历背景、复杂的数学模型、晦涩的专业名词,很多人会被那些厚厚的教材、繁琐的数学公式、“圈内人”各种听不懂的行话吓住。

但是,拨开这些金光闪闪的外在,金融本质上就是一些工具和技术。金融的主要功能其实就是资金的融通,同时实现期限、规模和风险的转换。

01

金融为什么很重要?

金融可能是人类历史上最伟大的经济创新之一,它使得劳动分工、规模效益成为可能,从而大大促进了经济发展的进程。

诺贝尔经济学奖获得者希克斯在其著作《经济史》中有一个著名的论断:“工业革命不得不等待金融革命。”

第一次工业革命发生之前几十年,蒸汽机技术已经成熟,但要将蒸汽机技术转化成铁路、航运与纺织产业,需要大量的资金投入。

所以,如果没有一个有效的金融体系筹集充足的资金,工业革命也就不可能发生。

金融是时光机器。它在时间轨道上移动着我们的财富。每个人都在使用的房贷、车贷、养老保险这些金融工具,使我们在年轻没钱时能过上比较好的生活,而在年老时候能获得更多的保障。

金融是撬动人生的杠杆。一模一样的原始财富,因为选择了不同的金融产品,可能会完全改写你未来的财富格局。十年前的积蓄,你选择买腾讯或者是中石油的股票,选择买房子或者存银行,十年之后,你的生活因为这些选择变得迥异。

金融还是孵化器。风险是人类面临的永恒问题,而金融技术能帮助人类进行跨地区,跨时间的风险分担活动。九死一生的创业游戏之所以有这么多人有胆量参与,科技之所以能够获得快速突破,股票、风投是背后的关键支持力量。

但是想要全面读懂中国的金融,首先要从金融政策开始。

准确理解中国的金融政策,不仅会有助于想清楚未来政策的方向,而且还能为金融政策分析提供一条具有一般意义的思路。

02

政策干预并不一定是坏事

所谓的政策干预,就是在市场化的过程当中,本应让金融体系的运行完全由市场自己决定,但是每个国家的政府都会在金融体系的运行之中进行一些干预,我们把它称作为金融抑制性的金融政策。

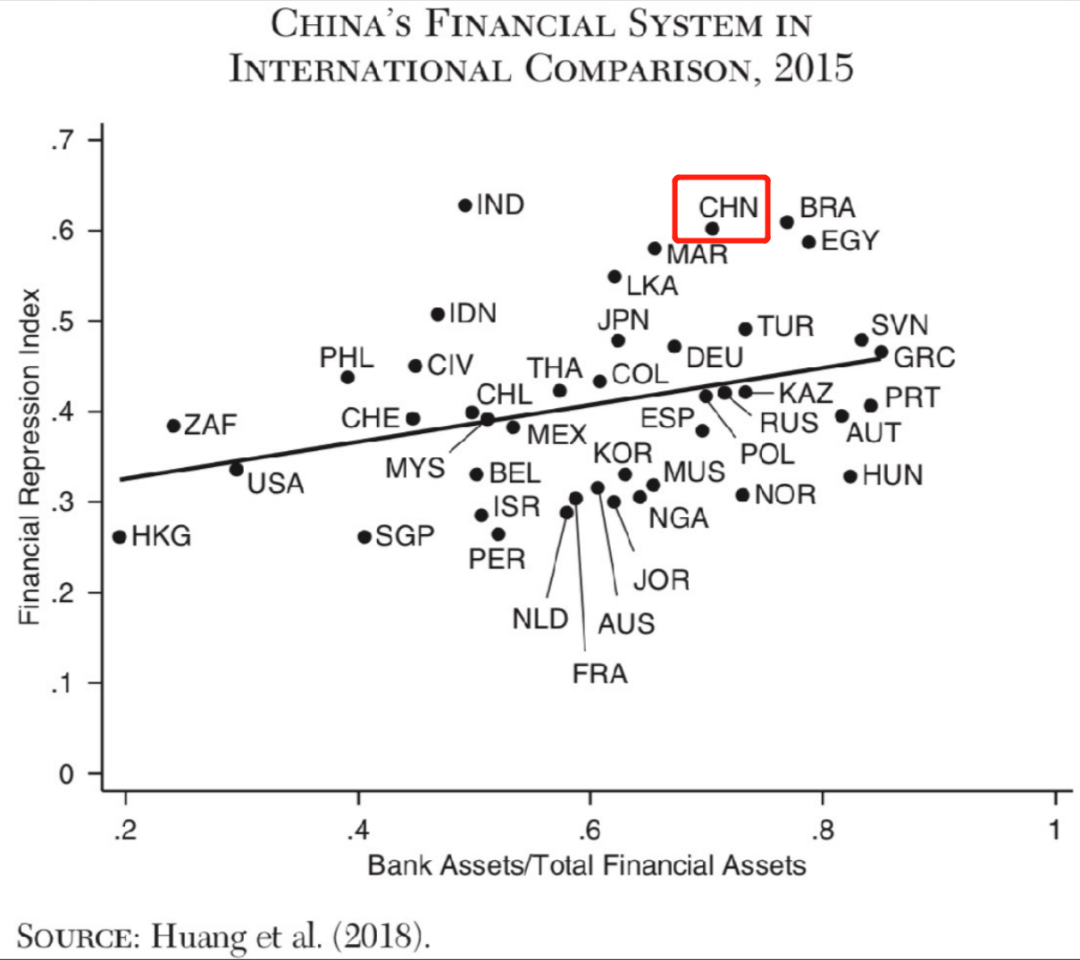

有同学可能会好奇,我们国家的金融市场政策干预程度大概在什么水平呢?

注:纵轴为金融抑制指数,横轴为银行资产占总资产之比

来源:黄益平、王勋,2022,《读懂中国金融:金融改革的经济学分析》,中信出版社

从数据中可以看到我们国家对于金融体系中的政策干预在全球来看还是较多的,但是金融抑制没有妨碍我国实现高速经济增长。

以改革初期实行的“双轨制”改革策略为例,这个策略是指在经济改革初期,同时保留了国有企业和引入了非国有企业(包括民营企业和外资企业),以促进经济的转型和发展。

中国的经济改革选择了“渐进式改革”而不是“休克疗法”,也就是没有立刻全部取消计划体制,并对所有国有企业实行私有化改造,因为市场机制的建立不可能一蹴而就。

快速取消国有企业与中央计划,只会造成经济混乱,苏联和东欧转型经济国家后来为我们提供了这样的反例。

中国实行“双轨制”的转型策略,一方面保留了众多的国有企业,另一方面又引入了大量的民营企业、外资企业。

这样做的好处是短期内不会出现大量的破产与失业,保障了转型期的经济稳定,同时非国有企业的进入可以大大推动生产力的提高。

因此,“双轨制”的做法会带来效率损失,但总体的增长表现却非常好。

在改革开放的前二十年,抑制性金融政策不仅没有限制经济增长,反而促进了经济增长。

原因在于,虽然这些政策会导致金融效率下降,但在一个市场机制与监管框架尚不健全的经济中,它们同样有助于经济与金融活动的扩展与稳定。

但在进入21世纪特别是在全球金融危机以后,抑制性金融政策对经济增长与金融稳定的伤害变得越来越明显。

背后的一个重要原因是经济发展进入了新的阶段,创新成为新的驱动力量,过去的这套金融体系就很难适应新的经济发展要求。

03

中国金融政策改革正面临全新挑战

金融政策的效果并非一成不变的,同样的政策安排在不同经济中的效果可能不一样,甚至在同一个经济中不同时期的效果也有差异。

因此,所谓“理论最优”的政策安排不一定总是存在。制定改革政策的关键不是找到“理论最优解”,而是用成本效益分析的思路,选择利大于弊的政策组合,成本效益关系可能会动态转变,因此改革政策也要与时俱进。

中国在金融改革初期没有明确地描绘愿景蓝图,并不表明决策者心中没有目标模式。

从金融领域的实践来看,许多政策包括改革商业银行、建立资本市场等,都是以欧美特别是美国金融体系作为范本来设计改革政策的。

目前,无论是考虑欧美已经发生的重大金融危机,还是考虑它们也开始采取一些产业政策与中国展开竞争,都意味着不应该简单化地模仿欧美的经济模式。

改革政策的一个根本性挑战,是厘清“看得见的手”与“看不见的手”之间的关系,这两者之间合适的关系也需要“务实”地确定,而且要与时俱进,动态变化。

如果政府的作用利大于弊,那就应该积极作为,反之,就应该限制政府的影响。

最后,无论是《读懂中国金融:金融改革的经济学分析》,还是《金融的价值:改革、创新、监管与我们的未来》,两本书的观点与思考框架是一致的。

《读懂中国金融:金融改革的经济学分析》相对而言更加系统,《金融的价值:改革、创新、监管与我们的未来》相对而言更加通俗,希望这两本书能够给你一个更清晰的理论框架去理解中国的金融体系。

如果你也想对中国金融体系过去的发展历程与未来的发展方向有一个更系统性的了解,可以点击下面的链接购买黄益平老师的《金融的价值:改革、创新、监管与我们的未来》,相信你对中国金融体系的问题,在这本书里都能找到答案。

如果大家对黄益平老师及其数字金融相关研究感兴趣,欢迎关注公众号“未名湖数字金融研究”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号