学半佛仙人,今天不卷,跟大家聊个天。

前几天和几个朋友吃饭聊天,说起最近业务都是千头万绪,阴晴不定。正好收到薛明的短信,打开一看,我立马眉开眼笑:

“3月运势好转,艾玛,4月迎来革命性转变,嗯,而且我的福地在深圳、上海……”

“你怎么知道?”

“找大师算的!”

几个人像看新大陆一样看着我——

作为一个自诩“坚定的唯物主义者”,偶尔还对风水、良辰吉日这些“生意人的仪式感”要取笑几句的,怎么如今,这浓眉大眼的,也叛变了?

我不以为意,叛变的又何止是我呢?

2023年的新常态之一就是“菩萨加班”:北京雍和宫限流,杭州灵隐寺手串限购;西安广仁寺门口排出一公里长队,“法物代请”成热门新职业;2023年2月以来,寺庙相关门票同比增长310%,寺庙加班加点人满为患,其中90后和00后占比近50%……

叛逆的年轻人都在各地寺庙打卡,我一个拖家带口的中年妇女求个大师锦囊不是很正常么?

关于年轻人越来越痴迷寺庙这事,文化上更多元,生活上低欲化……各种解释五花八门,但我仔细看了看数据,发现真正的原因,一个字就够了——

穷!

两个证据:

第一,三年疫情是“寺庙”成为搜索热点的转折点:从2019年到2022年,“寺庙”的搜索量增长了368倍。2023年前两个月,又同比增长近10倍,其中近一半的搜索量由18-30岁的年轻人贡献。

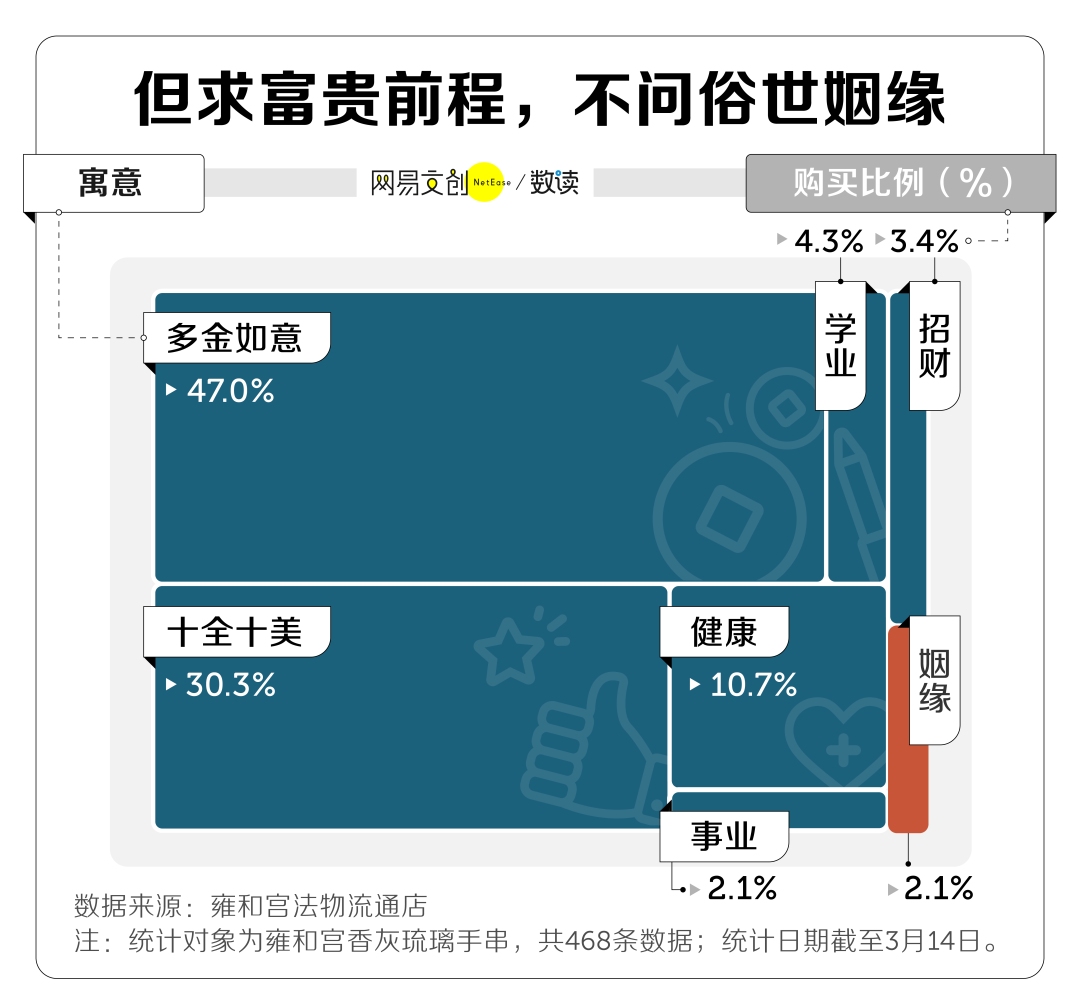

第二,从雍和宫手串消费数据看,47%购买的都是“多金如意”款,另外30.3%的人购买的是象征十全十美的五行多宝和金刚杵手串,只有2.1%的人专门求姻缘——

图源|网易数读

没错,在经过了三年裁员失业,待业在家,收入下降,坐吃山空的日子后,大家终于明白,但求富贵前程,不问俗世姻缘,毕竟——

“这世上只有菩萨和钱不会骗人。”

菩萨和钱之间的关系我倒是从小知道,因为家人在南方做贸易搞投资,所以每年年末去香港买李居明,拜黄大仙,春节连夜上头炷香,逢开工、开业或者接大单,要去庙里许愿或者挑选“良辰吉日”……这都是标准化动作。

而且,长大后我发现,越是大人物,越是虔诚。

因为自己,原来多是学术圈朋友,尽管大都也“敬天地神鬼”,但很少有人会在这些仪式感上有强烈追求,毕竟,做研究写论文是一个相对“确定性”很高的工种。所以很长一段时间里,我其实都不太理解这种虔诚。

一直到2018和2019年,我自己碰到两件事——

第一次是我怀娃的时候经常性出血,只能全日卧床保胎。为了替我祈福,博士生特地去雍和宫药王庙请了菩萨过来,我每天躺在床上,不能动,但清早起床第一件事,就是心里默念,菩萨保佑,每熬过一天就觉得是一场胜利——直到最后生产。

生完刚能下床,我就直奔雍和宫,还了愿。

第二次是我妈生了一场大病,在医院的时候,我和姐姐疯狂去各个庙烧香许愿,我姐更是每天晨昏定省,天上人间,能拜的,不能拜的,都拜了个遍。后来妈挺过来之后,我姐又特地开车去灵隐寺,恭恭敬敬磕了一圈头。

这两次过后,我突然开悟——

所谓“烧香拜佛”,烧的不是香,而是内心的惶恐;拜的也不是佛,而是若隐若现的希望。

比如生意成败,比如仕途升迁,比如生老病死……都充满偶然性,很多时候都不是只要努力就有回报,而是“我命由天”——

当命运不在自己手里的时候,就额外寄希望于超自然的力量。

越是自己无法掌控的时刻和事情上,越需要宗教仪式感来加持确定性。

大疫之后的当下,面对的是增量创造机会越来越稀缺,全球化日渐支离破碎的世界……尤其是年轻一代,在最需要向上的时候,突然发现自己面对的是个“窄天梯”,更大的未知,更多的不确定性,只能“内求”——

毕竟,当没有什么可以确切相信的时候,只能相信“相信”的力量。

想到这里,忍不住要查一下“香火最鼎盛”的顶流寺庙是哪几个,香火越盛,应该证明“相信的力量”更大吧。

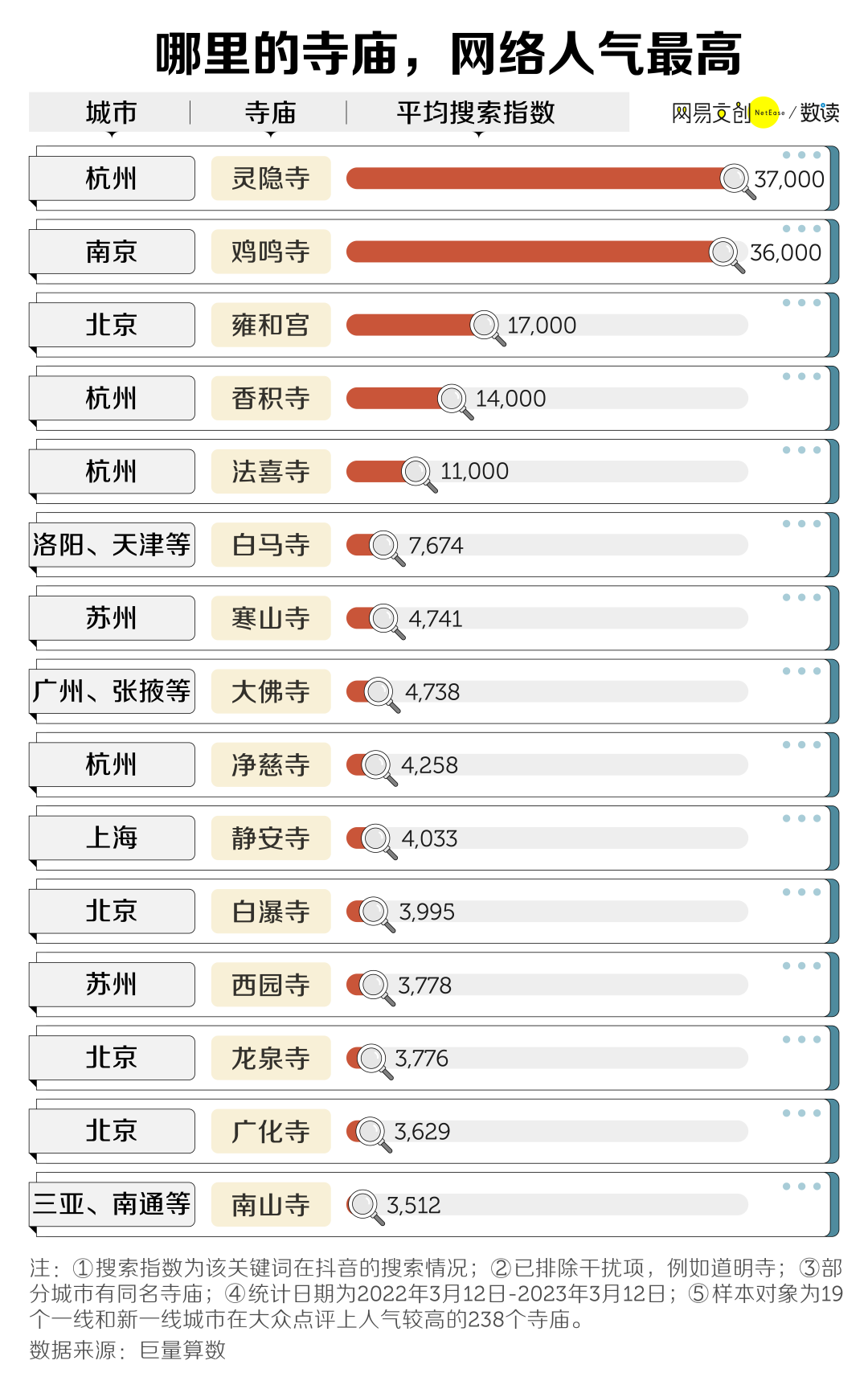

看了一圈发现,寺庙顶流的前五把交椅分属于(杭州)灵隐寺、(南京)鸡鸣寺、(北京)雍和宫、(杭州)香积寺和(杭州)法喜寺。杭州果然是风景秀丽,人杰地灵,一城独占顶流寺庙三席。

图源|网易数读

“北京有上榜的吧?”有人问。

“当然,雍和宫啊,排行榜前三,香灰手串一串难求呢。”

一桌事业有成的中年人,沉默了几十秒,突然不约而同——

“要不,改天去雍和宫拜拜?”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号